L’ULTIMA TRAGEDIA DI MICHELANGELO

Di Camille Mallarmé

casa editrice OPTIMA Roma

Roma, 1929 — «L’Universale» Tipografia Poliglotta,

A PAOLO ORANO

CHE MI HA DATO L’ITALIA

Ringrazio il prof. Salvadori per avermi permesso di pubblicare il ritratto, rarissimo, di Camille Mallarmé, dal suo recentissimo libro dedicato a questa meravigliosa scrittrice. (Paolo Pianigiani)

CAPITOLO I.

PREPARAZIONE

Fra tante « Vite illustri » che vengono alla luce, perchè non si vede mai la biografia d’un capolavoro ? Ogni opera d’arte ha il suo destino, felice o patetico, quieto o chiassoso, breve o lungo, come la gente umana. Ma questi destini raramente sono conosciuti ; perfino quello della Gioconda di Leonardo, fra i più noti, non sarebbe facile a narrarsi senza qualche difficoltà. E quando si tratta di capilavori rimasti per secoli nascosti, non esiste nemmeno più una bibliografia a loro riguardo. Bisogna andare tastoni sin dal principio, intuendo l’mportanza ch’essi ebbero nella vita del creatore ; poi frugare, attraverso al tempo, nei vecchi testi, epistolari, memorie, iscrizioni, archivi, alla ricerca del minimo accenno che rischiari la loro storia, fino alla loro disparizione, oppure alla loro notorietà, conclusiva.

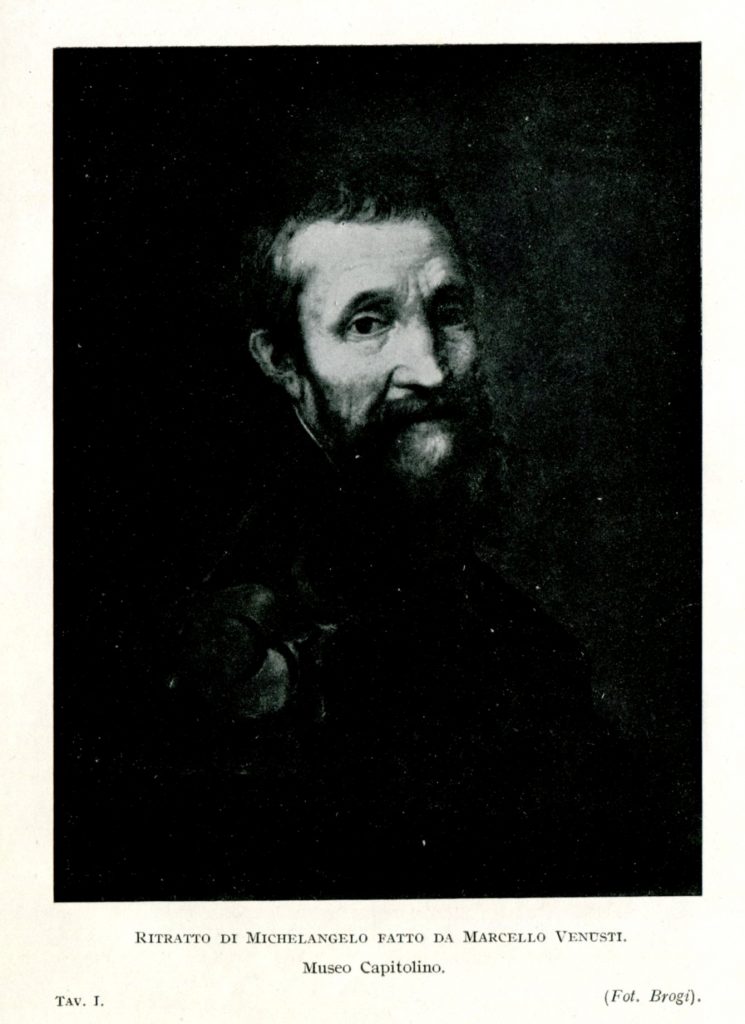

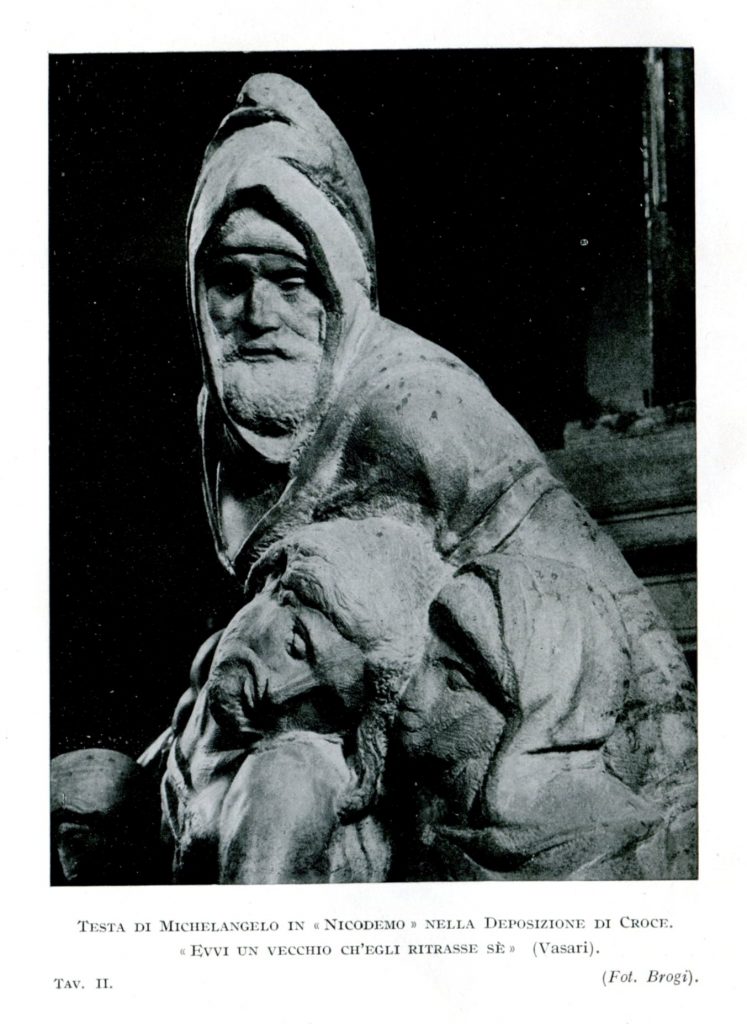

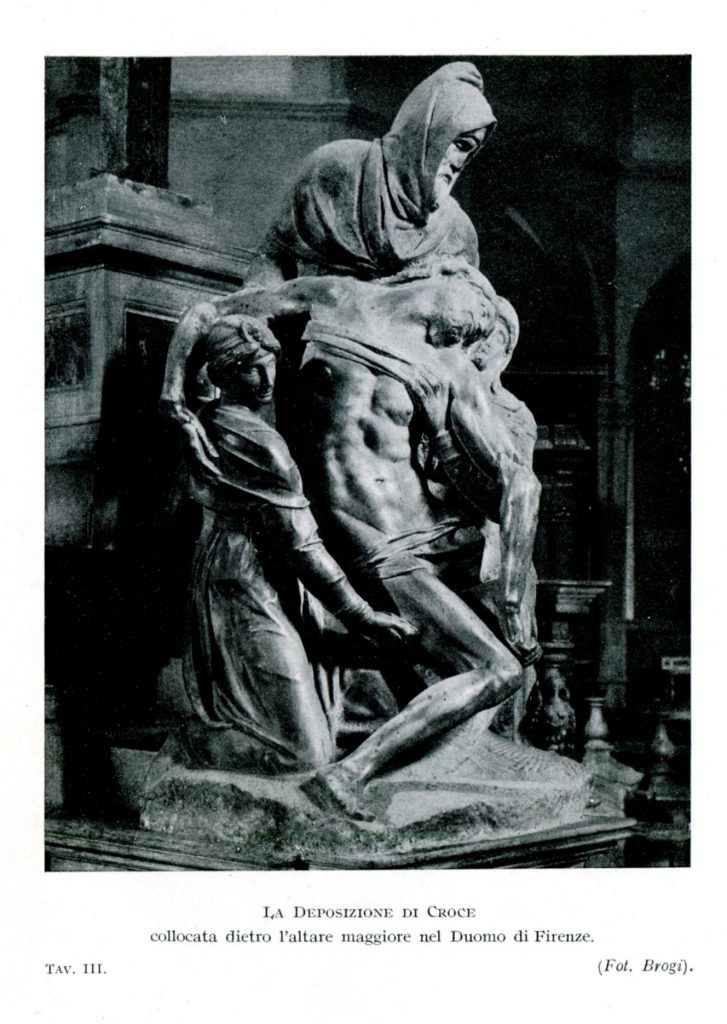

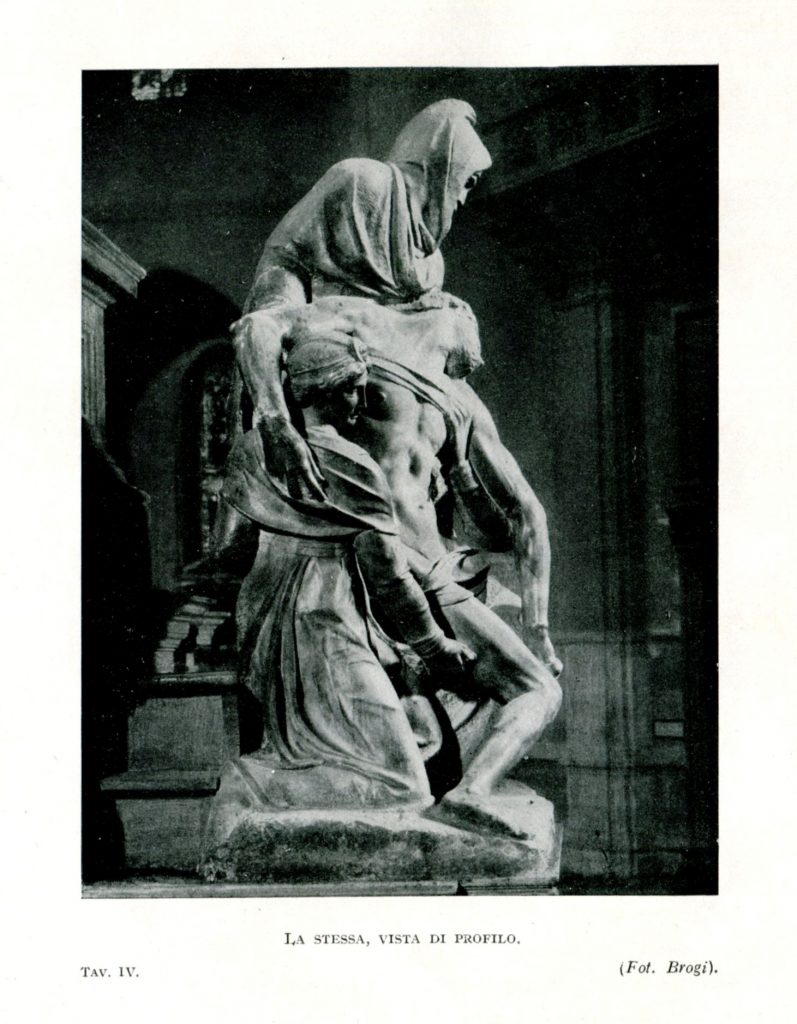

E fu così, nel corso di una ricerca d’arte, che mi trovai dinanzi al romanzo straordinario della sepoltura di Michelangelo. Poiché Michelangelo riposa a Santa Croce, sì, sotto un onesto pasticcio di monumentello che gli fu combinato dopo morto, nel 1564, dall’amico Vasari. Ma Michelangelo non riposa sotto la sua sepoltura, quella ch’egli per parecchi anni scolpì colle proprie mani e nella quale mise il suo genio d’artista ed anche il suo doloroso ritratto umano. E il più curioso è che essa esiste ancora, questa tomba voluta, lavorata, da Michelangelo per riposarvi sotto ; esiste anzi a Firenze, a qualche centinaia di metri da Santa Croce, e non serve a nessuno, non serve a niente ; rimane confusa in un’ombra così ingrata che costa fatica solamente il trovarla. E la grande Deposizione della Croce a quattro personaggi, di marmo, nascosta dietro all’altare maggiore del Duomo. Il vecchio Nicodemo che sostiene Cristo avrebbe, secondo Vasari, le sembianze del Buonarroti. E sarà. Bisognerebbe però che la mole tornasse in piena luce (come immancabilmente accadrà, e, speriamo, all’unico posto che le spetti) per controllare quest’indicazione ; ma sopratutto per poter infine ammirare e studiare come se lo merita la sepoltura, l’ultimo gran marmo di Michelangelo. E parecchie questioni d’arte rimaste sospese troveranno allora l’attesa risposta.

* * *

Quando venne a Roma, nel dicembre 1533, sopratutto per rivedere l’amico recente Messer Tommaso de’ Cavalieri, Michelangelo già sulla sessantina non sospettava certo di dovervi risiedere trent’anni ancora, fino alla morte, senza mai più tornare nella sua città natale. Lasciava Firenze per un semplice viaggio. Da tre anni, dietro l’ordine di Clemente VII dei Medici, egli lavorava alla Sagrestia nuova di San Lorenzo ; e come questo papa l’aveva trattato bene, insomma, dopo la ricaduta della città sotto il dominio dei suoi, il Buonarroti ex-ribelle, ex-ingegnere delle fortificazioni fiorentine, intendeva in buona fede, per disobbligarsi, scolpire tutte le statue Medicee stabilite nel progetto.

Ma oltre alla vivace amicizia che l’attirava a Roma, c’era anche il desiderio prepotente di ultimare la sepoltura di Giulio II, promessa e lasciata incompiuta da tant’anni non per colpa sua, anzi per disperazione sua, che il duca d’Urbino, erede di Giulio della Rovere, gli muoveva a questo riguardo liti continue. Senonchè, proprio mentre l’artista si trovava di passaggio a Roma, Clemente VII morì ; e il nuovo pontefice Paolo III si affrettò a chiamare Michelangelo per affidargli una nuova opera. Egli si ricusò, allegando i contratti anteriori : donde ira.

La scenetta famosa è descritta dal Condivi discepolo, nella biografia del maestro, uscita il 1553 : « Il papa se ne turbò e disse : « Egli son già trent’anni ch’o ho questa voglia, ed ora ch’o son papa, non me la posso cavare ? Dove è questo contratto ? Io lo voglio stracciare ».

Non lo stracciò, ma lo ridusse a ben poco. Poi, a mezzo d’un breve papale del I° settembre 1535, trasformò Michelangelo in « architetto-capo, scultore e pittore del Palazzo apostolico ».

Una volta di più, non c’era che da obbedire. Poiché, ormai, l’artista non poteva più scegliere fra le vecchie perplessità, egli si concentrò nel nuovo compito impostogli ; e fino al novembre 1541, dipinse sulla parete della Cappella Sistina il Giudizio Universale.

Fu durante questo periodo ch’egli conobbe, nel 1535, la marchesa di Pescara, Vittoria Colonna, e si legò d’amicizia con la poetessa non più giovane, né bella, ma di cuore elevatissimo.

Ella, vedova, attraversava allora una crisi di misticismo che culminò pochi anni dopo nel suo episodico ritiro in un convento. A Roma abitava nel chiostro di San Silvestro ; e la domenica Michelangelo, dalla sua casa di Macel de’ Corvi a poca distanza, veniva a ritrovarla in chiesa ; qualche volta un frate leggeva loro le Epistole di San Paolo ch’essi discutevano con altri amici. Per caso un pittore portoghese di passaggio, Francisco de Hollanda, prese parte ad alcune di queste conversazioni e ne fissò il ricordo preziosissimo in un libriccino intitolato : « Quattro dialoghi sulla pittura » che rivela, fra l’altro, un Michelangelo signorile e cortese assai diverso dall’operaio rude, quasi cupo, al quale la leggenda ci ha abituati.

E certo, Michelangelo subì allora l’nfluenza gentile di Vittoria Colonna. Basta leggere la sua corrispondenza del tempo per scoprirvi imprevisti bisogni di raffinatezza. Ma sopratutto ne subì l’nfluenza religiosa, assai gradita all’ndole sua. Scrive Condivi :

« Fece a requisizione di questa signora un Cristo ignudo, quando è tolto di croce ; il quale, come corpo morto abbandonato, cascherebbe a’ piedi della sua santissima Madre, se da due angioletti non fosse sostenuto a braccia. Ma ella sotto la croce stando a sedere con volto lacrimoso e dolente, alza al cielo ambe le mani a braccia aperte, con un cotal detto, che nel troncon della croce scritto si legge : Non vi si pensa quanto sangue costa ».

Quando ebbe regalato questo disegno alla marchesa nel 1541, l’dea della Deposizione di Croce non abbandonò più la mente dello scultore ; anzi se ne impossessò al punto di suggerirgli già la visione e il desiderio della propria sepoltura. Fino alla morte non conobbe altra ispirazione d’arte.

Ma per lavorare a nuovo, con la coscienza tranquilla, bisognava prima liberarsi dall’eterno monumento di Giulio II. Questa volta, nulla sembrava opporvisi : il Giudizio Universale era compiuto, scoperto al pubblico, ammiratissimo, nella Cappella Sistina. Finalmente giungeva l’ora di poter realizzare l’antica promessa.

Nemmeno per sogno. Il Papa non ne volle sentir parlare e senz’altro ordinò a Michelangelo la decorazione a fresco della Cappella Paolina. Peggiore servitù non gli poteva capitare. Per strano che sembri, il pittore della Cappella Sistina non amava dipingere, assicurando che non era l’arte sua. Inoltre, il duca d’Urbino, esasperato di dover aspettare ancora, richiedeva parte dei danari versati trent’anni prima a conto della sepoltura di Giulio II. E nessuno lo sapeva consigliare : Vittoria Colonna, che conosceva le parole di rassegnazione, andava proprio allora a rinchiudersi in un convento. Gli amici di casa non indovinavano la sua preoccupazione interiore.

Quest’uomo che creava dei mondi si sentì d’un colpo solo, vecchio, abbandonato. In una lettera del 20 gennaio 1542 (a Messer Niccolò Martelli in Firenze) così parla di sè, disperatamente :

« Veggio vi siate immaginato ch’o sia quello che Dio ‘l volessi ch’o fussi. Io sono un povero uomo e di poco valore che mi vo afaticando in quell’arte che Dio m’a data, per alungare la vita mia il più ch’o posso ».

Firma un’altra lettera dello stesso tempo :

« Vostro pieno d’affanni Michelangelo Buonarroti ».

A messer Luigi del Riccio « amico carissimo », nell’ottobre 1542, conta l’nfinite miserie che quest’ncubo di tomba di Giulio II continua a costargli :

« Basta, che per la fede di trentasei anni e per essersi donato volontariamente a altri, io non merito altro : la pittura e la scultura, la fatica e la fede, m’an rovinato, e va tuttavia di male in peggio. Meglio m’era ne’ primi anni che io mi fussi messo a fare zolfanelli, ch’ non sarei in tanta passione ! »

E con amarezza esclama, scrivendo ad un prelato del Vaticano :

«Così vuole la mia fortuna ! Io veggo molti con duemila e tremila scudi d’entrata starsi nel ledo et io, con grandissima fatica, m’mpegno d’mpoverire. Ma per tornare alla pittura, io non posso negare niente a papa Pagolo : io dipignerò malcontento e farò cose malcontente».

Tutte le lettere traboccanti di sdegno e di scoramento di quel tempo rivelano lo stato di spirito col quale compiva nella Cappella Paolina i suoi lavori forzati ; un disgusto che giunse perfino a scuotere la sua fibra robusta : cadde due volte ammalato così da fare correre la voce che stava per morire. Veramente pensava alla morte ; la sentiva infuriare attorno a sè. Nel 1545 soccombeva il bellissimo giovane Cecchino Bracci, amato da Luigi del Riccio ; e Michelangelo disegnò il monumento funebre, scrisse numerosi poemi per confortare l’amico disperato. Ma un anno dopo lo stesso Luigi del Riccio «carissimo» mancava. Più nera ancora, nel 1547, la perdita di Vittoria Colonna. Era tornata a Roma da tre anni e ridiventata la sua fedelissima compagna d’anima. « Per la costei morte più volte se ne stette sbigottito e come insensato », rivela Condivi ; e Michelangelo stesso ne scrisse : « Morte mi tolse un grande amico ».

Ogni anno, uno o parecchi lutti : nel 1548, suo fratello Giovan Simone ; nel 1549, suo protettore, papa Paolo III, e tanti altri. In modo che mandando un sonetto a Firenze, nel 1549, il taciturno l’accompagnava con queste parole : « Se non vi piace, datelo al fuoco : e pensate che io combatto colla morte e che io ‘o il capo a altro » (a messer Giovan Francesco Fattucci, ottobre 1549).

Combatteva colla morte ; non soltanto con la morte carnale ma anche, unico conforto ai lavori impostigli, con la morte ideale, giacché cercava di precisare la forma di quella Deposizione di Croce ch’egli sognava per la sua sepoltura e alla quale non aveva mai smesso di lavorare.

* * *

Primi abbozzi.

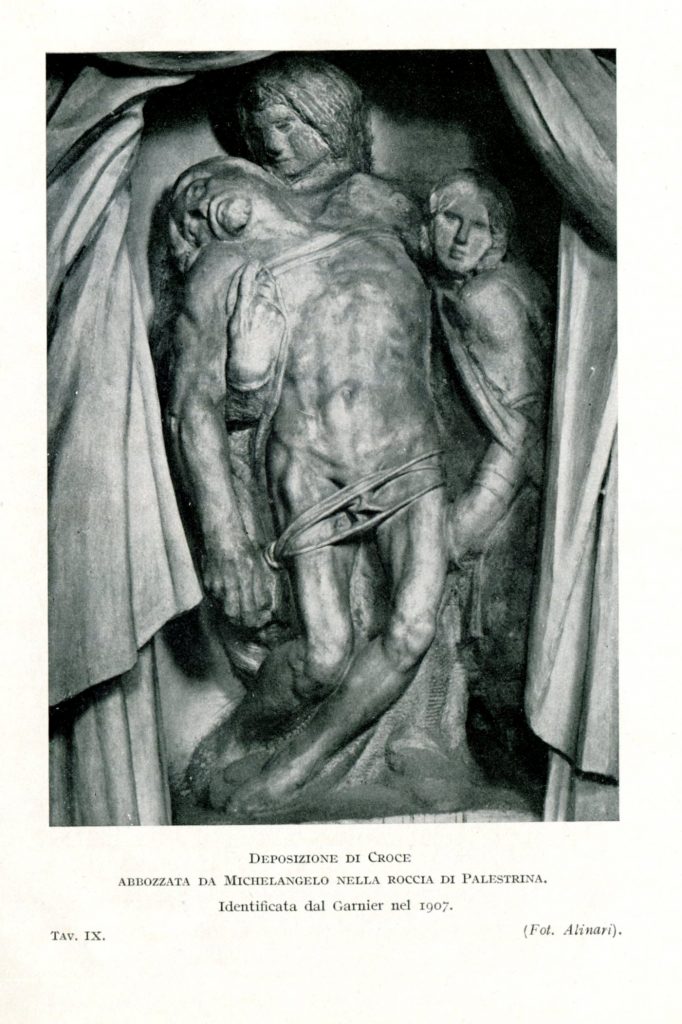

Dei tentativi moltiplicati durante questi anni rimangono parecchie traccie : disegni e schizzi (oggi nella Biblioteca d’Oxford) ; un quadro incompiuto (alla National Gallery) ; il cartone d’una grande Pietà a nove figure, elencato nell’inventario, dopo il decesso ; altri studi ormai scomparsi. Ma sopratutto a quest’epoca deve probabilmente risalire il misterioso e magnifico gruppo a tre personaggi scolpito nella roccia di Palestrina che fu identificato soltanto nel 1907 (1).

Nessun dubbio può sussistere in quanto all’attribuzione; la stretta rassomiglianza con la Deposizione di Firenze salta agli occhi ; inoltre, quale scalpello al mondo, fuori del suo, avrebbe mai saputo creare un’apparizione di tanta potenza ? Abbozzo del resto ; scolpito in piena vena e rimasto là, senza ritocchi. Chissà perchè abbandonato ? Non se ne trova parola nella Vita scritta dal Condivi, né dal Vasari, né in alcuna lettera del tempo. Forse quando la Corrispondenza integrale di Michelangelo sarà pubblicata, scopriremo qualche biglietto datato da Palestrina. Intanto, dovendo congetturare, si può senza sforzo mettere insieme questi diversi elementi :

a) Nel 1541 una guerra fra i Colonna e Paolo III Farnese aveva posto sotto il dominio di quest’ultimo il feudo di Palestrina ; la città e il castello stettero nelle mani della sua gente fino al 1550. Quale meraviglia dunque che qualche Farnese vi abbia condotto un giorno Michelangelo ? Rimasto questi solo e sollecitato dalla finezza del marmo affiorante sulla collina a fianco del castello, si sarebbe vendicato delle lunghe noie inflittegli dalla pittura scalpellando nella pietra la sua ispirazione religiosa.

b) Per l’appunto esiste una lacuna ispiegabile nella corrispondenza regolare col nipote Leonardo a Firenze : dal 14 aprile 1543 insino a fine febbraio 1544, non si trova nemmeno un foglio mandato da Roma ; mancano nello stesso periodo anche le lettere agli amici. Michelangelo, forse soggiornava a Palestrina.

L’altra lacuna che si costata dal 5 giugno al 4 settembre 1546 corrisponde ad una gravissima malattia. Poi, dal 1547, Michelangelo, assorto nella costruzione della cupola di San Pietro, non lasciò più Roma ; e di settimana in settimana le sue lettere danno notizie precise della sua salute, della sua vita domestica, dei suoi minimi progetti. Una permanenza anche breve a Palestrina della quale non facesse parola è da scartare quasi sicuramente. D’altronde il fatto che non si conosca cenno suo a riguardo di quel meraviglioso tentativo non può costituire un dubbio ; Michelangelo non rivelava nulla, mai, del suo lavoro creativo. Se parlava di pittura, scultura, architettura, era sempre per cause materiali : difficoltà d’estrazione del marmo a Carrara, mancanza di mezzi, sofferenze fisiche, oppure accidente come l’errore di misurazione dentro la cupola, fatta da un capomastro negligente, che strapperà al suo orgoglio questo lamento appassionato :

« E se si potesse morire di vergogna e dolore, io non sarei vivo » (a Vasari).

Ma della gioia del lavoro, mai una sillaba.

Tutto ciò ci permette dunque di dedurre che la magnifica « Pietà » di Palestrina venne abbozzata nel 1543. E in ogni modo, nulla vi contraddice.

Esiste poi un’altra Pietà, di marmo, a tre personaggi, che fu cominciata ed abbandonata allora, a Roma ; la ritroveremo quindici anni dopo, quando gl’intimi di casa l’andarono a scovare nell’angolo remoto dove rimaneva seppellita, e la spinsero sotto le mani del vecchissimo scultore disoccupato.

Mentre buttava giù tanti appunti per la sua grande Deposizione, Michelangelo era riuscito a sistemare nella chiesa di San Pietro in Vincoli il suo famoso monumento a Giulio II ; l’avanzo del monumento, per meglio dire, poiché di riduzione in riduzione, non rimaneva del progetto primitivo che la statua di Mose, la quale, da particolare decorativo era diventata figura centrale. Fallimento d’un gran sogno d’artista, ma liberazione d’una maggiore servitù : Michelangelo trascinava questa catena da quarant’anni !

Liberato anche, nel 1550, dalle pitture « malcontente » della cappella Paolina ; impedito di tornare a Firenze per volontà di Giulio III, che s’interessava assai poco delle tombe Medicee, lo scultore poteva finalmente pensare un po’ a sè, all’arte sua prediletta.

E subito cominciò la grande « Deposizione di Croce » destinata alla sua sepoltura e che da così lungo tempo meditava.

- Vedere articolo di GRENIER nella Gazette des Beaux-Arts. Mars, 1907, Paris.

CAPITOLO II

CREAZIONE

I biografi.

Fu dunque a settanta cinque anni, nel 1550, che Michelangelo incominciò a scolpire la grande Pietà. Possiamo fissare la data, — problema così difficile, sempre, nella sua vita, — per un curioso concorso di circostanze, che lumeggia particolarmente l’epoca.

Proprio in quell’anno l’amico Vasari diede alle stampe la prima edizione delle sue « Vite degli artefici », chiudendo le biografie della generazione passata con la storia d’un solo artista vivo : il Buonarroti. Stimolato, anzi un po’ sdegnato, da tanta pubblicazione che gli suonava concorrenza, il giovane Condivi discepolo del maestro si affrettò a licenziare nel 1553 la sua « Vita di Michelangelo Buonarroti » ; e nella prefazione, ringraziando Iddio d’averlo fatto degno « dell’amore, della conversazione e della stretta dimestichezza di Michelangelo Buonarroti pittore e scultore unico », Condivi precisa : « Sono forzato d’accelerare, anzi di precipitare la pubblicazione della Vita, perchè sono stati alcuni che scrivendo di questo raro uomo, per non averlo (come credo) così praticato come ho fatto io, da un canto n’hanno dette cose che mai non furono, dall’altro lassatene molte di quelle che son dignissime d’esser notate».

Polemichetta molto utile, poiché Vasari, senza turbarsi dall’accusa, ristampò nella sua seconda edizione del 1568 la vita del Buonarroti ampliata e corretta, giovandosi dell’opera del Condivi e aggiungendo con gran cura le informazioni più dettagliate sugli anni seguenti, durante i quali avvicinò e spesso confortò il maestro fino alla morte di lui.Possediamo inoltre corrispondenze d’amici o conoscenti del tempo, Annibal Caro, Sebastiano del Piombo, Giovio, Vasari stesso.

La casa a Macel de’ Corvi.

E sopratutto possediamo le lettere regolari di Michelangelo al nipote Lionardo a Firenze ; e se non parlano mai del suo lavoro d’artista, permettono però di ricostruire l’atmosfera intima della casa a Macel de’ Corvi, sul Foro Traiano, dove lavorava lo scultore. Venivano a visitarlo fiorentini di passaggio, Benvenuto Cellini, messer Lorenzo Ridolfi, Donato Giannotti, cardinali, principi, umanisti, messer Claudio Tolomei, il Berni, Annibal Caro, il Molza, monsignor Giovio, e un’nfinità di giovani artisti che lo veneravano : Daniello da Volterra, Lorenzino da Bologna, Taddeo Zuchero, Condivi (fra i più familiari), il Sansovino, il Rosso, il Pontormo. Intimo di casa era l’amico romano Tommaso de’ Cavalieri, il solo che Michelangelo « ritrasse in un cartone, grande di naturale, che nè prima nè poi di nessuno fece il ritratto perchè aboriva il fare somigliare il vivo se non era infinita bellezza » (Vasari). E compagno inseparabile più che servitore dal 1530, lo scalpellino Francesco dell’ Amadore, nato a Castel-Durante vicino ad Urbino e perciò detto l’Urbino. Michelangelo gli voleva bene come ad un figlio : « Un giorno gli disse : — Se io muoio, che farai tu ? Rispose: — Servirò un altro. — Oh povero, a te ! gli disse Michelagnolo, io vo’ riparare alla tua miseria », e gli donò scudi dumila in una volta » (Vasari). Non soltanto colmava di regali la moglie d’Urbino, era padrino del suo primogenito e gli assicurava dei lavori ben retribuiti; ma gli chiedeva aiuto e consiglio in tutto e subiva moltissimo la sua influenza.

C’erano peraltro servi e serve che cambiavano spesso, suscitando pittoreschi giudizi del padrone, come questo del 16 agosto 1550, a Lionardo: « Non dico che tu manchi di venire, ma parmi che e’ sia da lasciare passare mezzo settembre, e in questo mezo se mi trovassi una serva che fussi buona e netta — benché sie difficile perchè son tutte puttane e porche, — avvisami; io do dieci Juli il mese : vivo poveramente ma io pago bene ».

Uà casa di Macel de’ Corvi che Michelangelo possedeva dal 1532 e dove terminò la sua esistenza, era abbastanza vasta, ampliata da due casette congiunte e d’una torretta alla quale saliva una scala a chiocciola. Situata sotto la chiesa della Madonna di Loreto, confinava di dietro « con l’orto del capitano Capisucco e le monache di San Giov. Battista » ; anche con i Frangipani. Davanti si stendeva il giardino dov’è ora la piazza Venezia, — un giardino in parte coltivato a pomario, in parte piantato di lauri e d’alberi alti, — che serviva di rifugio alle bestie domestiche, alle galline, alla gatta favorita, e ai cavalli, perchè l’artista faceva una galoppata ogni sera. Niente lusso di mobili e suppellettili ; poche masserizie. Qualche riserva di marzolini e di trebbiano mandata ogni anno da Lionardo, nipote adottato alla morte del fratello maggiore di Michelangelo e che viveva a Firenze nella casa di Via Mozza, attualmente ancora Casa Buonarroti.

Lionardo s’occupava degl’interessi dello zio, cioè acquistava terre col danaro ricevuto, viveva bene, e sopportava pazientemente le sfuriate che gli capitavano ogni tanto dall’artista, assai sospettoso e irascibile di natura. Epperò i rimproveri non erano lievi :

« Non mi scriver più ; che ogni volta che io ‘o una tua lettera, mi vien la febbre, tanta fatica dura a leggierla ! Io non so dove tu t’abbi imparato a scrivere. Credo che se avessi a scrivere al maggiore asino del mondo, scriveresti con più diligenzia ».

Peggio ancora :

« Circa all’esser venuto a Roma con tanta furia, io non so se tu venissi così presto quand’o fussi in miseria e che e’ mi mancassi il pane : basta che tu gitti via e’ danari che tu non ‘ai guadagnati. Tanta gelosia ‘ai di non perdere questa redità ! e di’ che gli era l’obrigo tuo venirci per l’amore che mi porti : l’amore del tarlo ! Se mi portassi amore, m’aresti scritto adesso :

« Michelagniolo, spendete i tremila scudi costà per voi, perchè voi ci avete dato tanto, che ci basta : noi abbiam più cara la vostra vita, che la vostra roba ».

Voi siate vissuti del mio già quaranta anni, nè mai ‘o avuto da voi, non c’altro, una buona parola.

Vero è che l’anno passato fusti tanto predicato e ripreso, che per la vergognia mi mandasti una soma di trebbiano; che non l’avessi anche mandata ! (6 di febbraio 1546).

Oppure sgridava :

« Lionardo. Io ti scrissi sabato passato che ‘arei avuto più caro dua fiaschi di trebbiano che otto camice che tu m’ai mandate ».

« Lionardo, Io ‘o ricievuti quattordici marzolini e dicoti quello che altre volte t’o scritto, che non mi mandi niente, se io non te lo fo intendere… »,

In realtà, Michelangelo regalava non senza soddisfazione al papa e agli amici qualche fiasco del vino dei suoi poderi lìorentini.

Personalmente rimaneva parco nel mangiare a 75 anni come a venti, contento d’un pezzo di pane e di formaggio : « né amico nessuno mai mangiò seco, o di rado ; né voleva presenti di nessuno perchè pareva come uno gli donava qualcosa d’essere sempre obbligato a colui : la qual sobrietà lo faceva essere vigilantissimo i di pochissimo sonno, e bene spesso la notte si levava, non potendo dormire, a lavorare con lo scarpello, avendo fatto una celata di cartone, e sopra il mezzo del capo teneva accesa la candela la quale con questo modo rendeva lume dove egli lavorava senza impedimenti delle mani » (Vasari) .

Vestiva più che semplice, con un lucco di velluto : « alle gambe portò invecchiando di continuo stivali di pelle di cane sopra lo ignudo i mesi interi, che quando gli voleva cavare poi, nel tirargli ne veniva spesso la pelle » (Vasari).

Epperò quest’uomo, che viveva da povero, era ricco ; dalle sue lettere al nipote si vede quanto danaro gli mandasse per comprare casa, poderi, botteghe, tutto quello che occorreva a lui e a gli ultimi parenti ; teneva a farli figurare bene, dotava Lionardo. E dotava anche figliuole povere, faceva la carità con una delicatezza commovente : scrive il 20 dicembre 1550 a Lionardo :

« Avrei caro, quando tu sapessi qualche strema miseria di qualche cittadino nobile e massimo di quelli che hanno fanciulle in casa, che tu m’avisassi, perchè gli farei qualche bene per l’anima mia ».

Ufficialmente, la situazione di Michelangelo intorno al 1550 era di grande autorità ; il nuovo papa Giulio III l’aveva riconfermato nella sua carica di architetto di San Pietro, ma poi gli chiedeva quantità di altri disegni ; e a malgrado degli intrighi di cricche avverse, si può dire che non si muovesse pietra a Roma senza consultarlo. Egli non ne recava orgoglio, nè vantaggi ; sempre più religioso, prestava gratuitamente la sua opera in Vaticano e rifiutava ogni ordinazione, da principi come da privati. Viveva appartato dalla compagnia : « Nè paia nuovo a nessuno che Michelagnolo si dilettassi della solitudine come quello che era innamorato dell’arte sua . . . E coloro che gliele attribuivano a fantasticheria ed a stranezza, hanno il torto ; perchè chi vuole operar bene, bisogna allontanarsi da tutte le cure e fastidi. La virtù vuol pensamento solitudine e comodità, e non errare con la mente», riassume assai giudiziosamente Vasari.

Inizi.

Perciò, quando Michelangelo disponeva di qualche ora di libertà, si concentrava tosto nel sogno ormai decenne dj scolpirsi una sepoltura. Un documento poco conosciuto conferma questa preoccupazione. In una lettera del letterato Girolamo Preti scritta il 22 febbraio 1612 ad Antonio Lamberti, leggiamo :

« E se nel fatto dell’architettura vogliam credere al medesimo Michelagnolo, è notissima cosa ch’egli andava spesso a vedere le colonne antiche le quali sono oggidì al pozzo del convento di San Pietro in Vincola, postevi, se ben mi ricordo, da Giulio II ; e quivi quel buon uomo si fermava fisso due o tre ore intere a contemplarle, come se fossero state qualche mostro ».

Non erano, per lo scultore, mostri, ma già rivelazione dell’opera ch’esse contenevano. Egli stesso l’ha spiegato nelle sue Rime :

« Non ha l’ottimo artista alcun concetto Ch’un marmo solo in sè non circoscriva Col suo soverchio, e solo a quello arriva La man che obbedisce all’ntelletto ».

E fu così, dopo tante meditazioni davanti alle colonne antiche, che Michelangelo scelse ed ottenne il capitello d’una delle otto grandi colonne del « Tempio della Pace » di Vespasiano per scolpirvi dentro il gruppo della Deposizione di Croce. Il suo gusto d’umanista e d’uomo della Rinascenza dovette esaltarsi non poco di quella scelta, prima d’accorgersi che il marmo antico era duro, pieno di smerigli che facevano fuoco sotto lo scalpello ed incrinato all’nterno ; insomma disastroso.

Al principio però, l’opera s’annunciò bene. Ne abbiamo la testimonianza diretta da un viaggiatore francese, il medico Blaise de Vigenère che visitò Roma nel 1550. La fama del Buonarroti era già tale nel mondo intero, che nessuna personalità colta avrebbe lasciato la Città eterna senza cercare d’ncontrarlo. Racconta, per esempio, il suo discepolo Pier Vettori in una lettera del 4 gennaio 1557 :

« Quanta differenzia è da un huomo a un altro ! Questi gentiluomini Tedeschi haveano gran voglia di vedere solo Michael Agnolo Buonarroti et io gli faceva introdurre ; il quale gl’accolse amorevolmente con sodisfation loro ».

Così, nel 1550, Blaise de Vigenère fu ricevuto nello studio dove Michelangelo era attento a sgrossare il suo marmo. Traduco dal vecchio testo francese l’mpressione che ne consegnò il medico, anni dopo, in un suo libro intitolato

« Annotations sur les ouvrages de Philostrate ». «Posso dire aver veduto Michelangelo più che sessantenne e non tanto robusto abattere più scaglie d’un marmo durissimo in un quarto d’ora di quello che avrebbero potuto fare tre giovani scarpellini in quadruplo tempo, cosa quasi incredibile a chi non l’avesse veduta : vi si buttava con tanta impetuosità e furia che io pensava tutta l’opera dovesse andare in pezzi, gittando a terra d’un colpo solo grosse scaglie dal marmo di tre o quattro dita di spessore, così rasente al segno che se l’avesse sorpassato una linea, vi era il pericolo di perdere tutto, poiché non si può rimetere il marmo caduto, né rimediarvi come si fa nei modelli di argilla o di stucco ».

Questi modelli stavano attorno al gruppo. Da Michelangelo stesso sappiamo ch’egli creava un primo bozzetto quasi sempre di cera, dove gittava l’dea essenziale : e di fatto esiste ancora un bozzetto di cera della Deposizione come essa fu al principio. Poi l’artista faceva « modelli » di argilla, raramente di gesso, più rifiniti. Non mi fermerò a citare i passaggi delle sue lettere, e dei suoi biografi che comprovano quest’abitudine per ogni opera : basterebbe la sua affermazione a Vasari, rabbiosamente ripetuta, dopo l’errore di misura nella cupola di San Pietro : « 17 d’agosto 1557. Questo errore, avendo il modello fatto appunto, com’o fo d’ogni cosa . . . » e poi : «Nondimeno avendo il modello, com’o fo di tutte le cose, non si doveva mai pigliare sì grande errore . . ecc ».

Studi interessanti sarebbero da consacrare alle peripezie che subirono i vari bozzetti di Michelangelo nel corso dei secoli. Mi limiterò a costatare qui che i modelli della Deposizione che vide Blaise de Vigenère erano senza subbio assai finiti e belli : ne avremo tosto una dimostrazione testuale.

Nel 1553, dunque, Condivi pubblicò la biografia del maestro, descrivendo così il gruppo di marmo in lavorazione :

« Ora ha per le mani una opera di marmo, qual’egli fa a suo diletto, come quello che pieno di concetti, è forza che ogni giorno ne partorisca qualcuno. Quest’è un gruppo di quattro figure più che al naturale, cioè un Christo deposto di croce, sostenuto così morto dalla sua Madre, la quale si vede sottentrare a quel corpo col petto, colle braccia e col ginocchio in mirabil atto ; ma però aiutata di sopra da Nicodemo, che ritto e fermo in sulle gambe, lo sollieva sotto le braccia mostrando forza gagliarda, e da una delle Marie della parte sinistra ; la quale ancorché molto dolente si dimostri, non dimeno non manca di far quell’uffizio che la madre per lo estremo dolore prestar non può. Il Cristo abbandonato casca con tutte le membra relassate, ma in atto molto differente e da quel che Michelagnolo fece per la marchesana di Pescara, e da quel della Madonna della Febbre (La Pietà del Vaticano). Saria cosa impossibile narrare la bellezza e gli affetti che ne’ dolenti e mesti volti si veggiono sì di tutti gli altri, sì dell’affannata Madre; però questo basti. Vo’ ben dire ch’è cosa rara, e delle faticose opere che egli fino a qui abbia fatte : massimamente perchè tutte le figure distintamente si veggono, nè i panni dell’una si confondono co’ panni dell’altre ». . . «Fa disegno di donar questa Pietà a qualche chiesa, ed a pie dell’altare ove fia posta, farsi seppellire ».

E vediamo adesso come ne parla Vasari : « Non poteva lo spirito e la virtù di Michelagnolo restare senza far qualche cosa ; e poiché non poteva dipingere, si mise attorno un pezzo di marmo per cavarvi dentro quattro figure tonde maggiori del vivo, facendo in quelle Cristo morto, per dilettazione e passa tempo, e come egli diceva, perchè l’esercitarsi col mazzuolo lo teneva sano di corpo. Era questo Cristo come deposto di Croce, sostenuto dalla Nostra Donna entrandoli sotto ed aiutando con atto di forza Nicodemo fermato in piedi, e da una delle Marie che lo aiuta, vedendo mancato la forza nella Madre che vinta dal dolore non può reggere ; nè si può vedere corpo morto simile a quel di Cristo, che, cascando con le membra abbandonate, fa attitudini tutti differenti, non solo degli altri suoi ma di quanti ne feciono mai: opera faticosa, rara in un sasso, e veramente divina ; e questa, come si dirà di sotto, restò imperfetta ed ebbe molte disgrazie, ancorché egli avesse avuto animo ch’ella dovesse servire per la sepoltura di Lui, e poi di quell’altare dove ei pensava di porla ».

Da questi due testi che ci presentano la Deposizione nel periodo della sua maggiore gloria, ricaviamo parecchie certezze.

La prima, assoluta : che Michelangelo intendeva servirsi del marmo per ornare la sua sepoltura.

La seconda, un po’ ironica : che Vasari non esitava davvero a prendere in prestito le opinioni del Condivi. La sua descrizione (aggiunta alla ristampa della vita del Buonarroti del 1568) segue quasi riga a riga il testo dell’altro. Ma come Vasari passò a Roma l’nverno del 1553 e vi ritornò nel 1554, e cioè vide per mesi e mesi la creazione della Pietà prima che Michelangelo la sciupasse, il suo consenso alle parole di Condivi rinforza singolarmente il valore di queste.

E allora, terza certezza : v’è qualche cosa di cambiato nella Deposizione allo stato attuale. Condivi dice : « Un Cristo deposto di Croce sostenuto così morto dalla sua madre la quale si vede sottentrare a quel corpo col petto, colle braccia e col ginocchio ». E Vasari : « sostenuto dalla Nostra Donna entrandoli sotto ». Poi Condivi « tutte le figure distintamente si veggono nè i panni dell’una si confondono coi panni dell’altre ».

Ambedue le affermazioni non trovano rispondenza nel marmo come lo vediamo oggi. Ma diventano esattissime se l’occhio ristabilisce idealmente al corpo di Gesù la gamba sinistra, passata sopra il ginocchio di Nostra Donna, come esistette al principio. Mi riservo di dimostrarlo nel seguente capitolo e del resto il bozzetto di cera pervenutoci intatto, quasi per miracolo, basterebbe a documentare questa prima concezione.

Dicevo dianzi che gli altri « modelli », di argilla o di gesso, dovevano essere assai rifiniti e belli. Di fatti, Condivi scrive :

« Saria cosa impossibile narrare la bellezza e gli affetti che ne’ dolenti e mesti volti si veggono sì di tutti gli altri, sì dell’affannata Madre ».

Ora basta un’occhiata al marmo per assicurarsi che il volto dall’affannata Madre ancora oggi è appena abbozzato. Quello di Cristo stesso è rimasto incompiuto. La descrizione così precisa del discepolo di Michelangelo, appoggiata dall’ammirazione di Vasari, non può quindi riferirsi al marmo ma necessariamente ai bozzetti, belle finiti, i quali mostravano già « i dolenti e mesti volti d’una bellezza impossibile a narrarsi ».

CAPITOLO III.

DISTRUZIONE

Periodo di gloria.

Ho detto che durante gli anni 1550-1555 in cui Michelangelo scolpì la grande Deposizione, parecchi artisti, ammiratori e discepoli suoi, frequentavano la casa di Macel de’ Corvi ; e fra gli altri Daniello da Volterra, Lorenzino da Bologna, Taddeo Zucchero, tutti profondamente influenzati dal maestro.

Taddeo Zucchero, che affrescava allora una cappella nella Chiesa della Consolazione sotto il Campidoglio con la storia della Passione di Cristo, copiò, secondo un vecchissimo autore, il gruppo di marmo michelangiolesco … « di tanta bellezza che Taddeo Zucchero stimò bene impiegato la sua fatica in disegnarlo, colorirlo, e ridurlo in opera, come vedesi in Roma nella Pietà del Consolato de’ Fiorentini. » (Trattato della Pittura e scultura, in Fiorenza, nella Stamperia di Gio. Antonio Bonardi, 1652).

Purtroppo, il Consolato de’ Fiorentini andò distrutto dalle fiamme, nel Settecento, e con lui la copia di Taddeo.

Più fortunata fu la pittura di Lorenzino da Bologna che ancora oggi possiamo studiare nella Sacrestia di San Pietro : nel centro, in mezzo a tre personaggi aggiunti, v’è riprodotto

il gruppo del Duomo di Firenze, con la sola differenza (ch’o segnalavo nel precedente capitolo) della gamba sinistra di Cristo passata sopra il ginocchio di Nostra Donna.

Quest’immagine, analoga al bozzettino di cera, schiarisce definitivamente il testo del Condivi e del Vasari. Ma esiste un altro documento contemporaneo : un’ncisione molto bella di Cherubino Alberti, della quale Gori-Gandinelli, nelle sue « Notizie degli incisori », del 1808, scrive : « Con gran maestria ed inquisito lavoro riportò (l’Alberti) in istampa alquante opere di Michel’Angiolo Buonarroto dagli originali, le quali da’ suoi eredi furono dedicate al vecchio cardinale Francesco Barberini nel 1628. Può essere che tra esse vi sia la carta ricavata dal mirabil gruppo di quattro figure tonde maggiori del naturale, rappresentanti un Cristo morto deposto di Croce sostenuto dalla Vergine madre, aiutandola in atto di forza Nicodemo e una delle Marie ».

Di fatti quest’incisione di Cherubino Alberti (stampata dal Landon nella sua raccolta «Vies et oeuvres des Peintres les plus célèbres ») riproduce esattamente la Deposizione del Duomo, salvo, sempre, il particolare in più della gamba sinistra di Cristo passata sopra il ginocchio della Madonna.

Però l’Alberti, nato nel 1552, non potè certo disegnare il gruppo di marmo prima che Michelangiolo lo mutasse verso il 1554. Quindi il suo bulino prese a modello sia uno dei bozzetti originali che rimasero intatti ; sia la pittura oggi distrutta di Taddeo Zucchero ; sia qualche altra copia d’un discepolo. In ogni modo possediamo, fra incisione dell’Alberti, pittura di Lorenzino, e modellino di cera tre testimonianze iconografiche del tempo, comprovando l’esistenza d’una gamba sinistra di Cristo nella Deposizione durante i primi anni, come risultava già dal testo descrittivo del Condivi attentamente letto.

Va da sé ch’o non insisto su questo dettaglio, — assai importante del resto nell’architettura generale del monumento, — per mero accademismo estetico. La soppressione della gamba, appena o affatto accennata dai contemporanei e dai posteri, segnò in realtà il destino della Pietà ; e sopratutto costituì per mesi e mesi il dramma silenzioso di Michelangelo.

Ecco perché m’è parso necessario insistere subito sul fatto, del quale fornirò poi una prova materiale indiscutibile.

* * *

Matrimonio di Lionardo.

Dunque nel 1553, quando uscì la « Vita di Michelagnolo » scritta dal Condivi, l’opera di marmo era nella sua massima bellezza, quasi completa, e già celebre fra i visitatori del « gran vecchio ».

Costui attraversava allora uno dei rari periodi sereni della sua vita. Il tono stesso della prefazione del Condivi indica in quale venerazione ognuno lo tenesse a Roma, secondo l’esempio di Papa Giulio III. Riconfermato architetto di San Pietro da un Breve ponteficio del 23 gennaio 1552, Michelangelo non badava neppure più agl’intrighi dei suoi avversari, che continuavano nell’ombra.

D’altronde una preoccupazione familiare della quale le sue lettere a Lionardo, sin dal 1549, sono piene, finalmente si appagava : il nipote s’era scelto una moglie. Quanto gli stava a cuore, questa questione del matrimonio di Lionardo ! Per sè medesimo, non aveva mai desiderato crearsi un focolare. Ad un prete amico che rimpiangeva : « Gli è peccato che non aviate tolto donna, perchè aresti avuto molti figliuoli e lasciate loro tante fatiche onorate », acutamente il Buonarroto aveva risposto : « Io ho moglie troppa, che è questa arte, che m’ha fatto sempre tribolare, ed i miei figliuoli saranno l’opere che io lasserò ; che se saranno da niente si viverà un pezzo ; e guai a Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti se non faceva le porte di San Giovanni, perchè i figliuoli e’ nipoti gli hanno venduto e mandato male tutto quello che lasciò : le porte sono ancora in piedi. » (V).

Ma se egli, artista, poteva dar vita a ben altre creature che ai soliti scapestrati di carne e d’ossa, gli sembrava necessario, anzi indispensabile che Lionardo, erede del nome e della sostanza dei Buonarroti, continuasse la razza.

17 d’ottobre 1551: «Desidero asai che di voi resti qualche reda».

« 24 di giugno 1552 « A questi dì, fu qui il vescovo de’ Minerbetti, e riscontrandolo con messer Giorgo pittore (Vasari) mi domandò di te e circa al darti donna ; di che ragionatilo ». « Ora tu mi scrivi che non so chi de’ sua fanno parlato costà e confortatoti a tór donna, e dittoti che io n’o’ gran desiderio. Questo tu te lo può’ sapere per le lettere ch’o t’o’ più volte scritte, e cosi ti raffermo acciò che l’esser nostro non finisca qui ; benché non sare però disfatto il mondo ; pure ogni animale s’ingegnia conservare la suo’ spezie ».

Quasi tutte le sue lettere, per quattro anni, contengono le parole : « Circa al tór donna » seguite da raccomandazioni da burbero benefico : « 20 di dicembre 1550. Circa la bellezza, non sendo tu però el più bel giovane de Firenze, non te n’ ‘ai da curare troppo, purché non sia storpiata nè schifa ».

28 di giugno 1551. «A me pare, quand’e si truovassi una fanciulla nobile, bene allevata et buona e poverissima; che questa sarebbe per istare in pace, molto a proposito ; tórta senza dote per l’amore di Dio ; e credo che in Firenze si trovi simil cose ; e questo a me piacerebbe molto, acciò che tu non ti obrigassi a pompe e a pazzie e che tu fussi ventura a altri, come altri è stato a te ».

« 23 d’aprile 1552 : e ingegniati di trovare una di sorte che non si vergogni, quando bisogni, di rigovernar le scodelle e l’altra cose di casa ».

Ma poi, avendo il nipote scelto la Cassandra, figliuola di Donato Ridolfi, lo zio rallegrato dimentica ogni severità per scrivere come un padre :

« 22 aprile 1553. ‘O parlato con messer Lorenzo Ridolfi e fatto le parole conveniente meglio che ‘o saputo ».

Ben inteso, « soda » lui la dote di Lionardo « cioè mille cinquecento ducati di sette lire l’uno».

Poi s’occupa gentilmente della sposa :

« 20 di maggio 1553 : Lionardo. Io ‘o per l’ultima tua come tu ‘ai la donna in casa e come tu ne resti molto sodisfatto. N’ ‘o grandissimo piacere e parmi sia da ringraziarne Idio continuamente quante l’uomo sa e può… Circa il salutarmi da sua parte, ringraziala e fagli quelle oferte da mia parte che meglio saperrai fare a boca, che io non saperrei scrivere. Io voglio pur che paia che la sia moglie d’un mio nipote, ma non ò potuto fame ancora segnio».

« 21 di giugno 1553 : Io ‘o provisto a dua anelli per la Cassandra un diamante e un rubino ».

« 24 di ottobre 1553. Lionardo, io ‘o per la tua come la Cassandra è gravida , del che n’ o’ piacere grandissimo perchè spero che pur che di noi resti qualche reda o femina o mastio che si sia ».

«21 d’aprile 1554. Lionardo. Intendo per la tua come la Cassandra à partorito un bel figliuolo e come la sta bene, e che gli porrete nome Buonarroto. Di tutto n’ò avuto grandissima allegrezza. Idio ne sia ringraziato ».

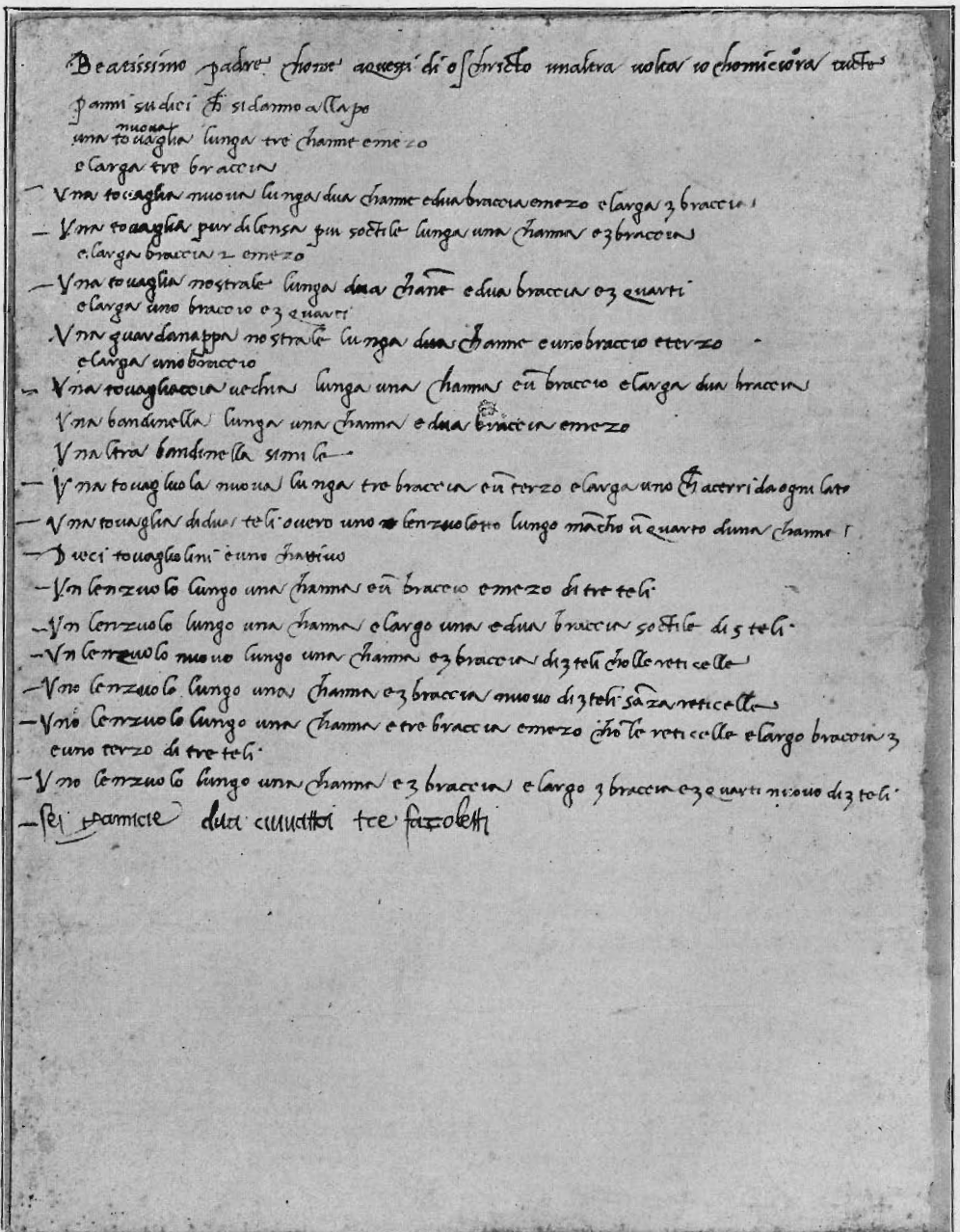

Nell’anima religiosa di Michelangelo, ogni momento buono si traduceva in elemosina ; e perciò, nell’nverno 1554, leggiamo fra i suoi Ricordi questo strano contratto :

« Sia noto come oggi questo di primo di gennaio 1554, io Michelagniolo Buonarroti ò tolto in casa per maritarla una figliuola di Michele pizzicarolo dal Macello de Corvi la quale ‘a nome Vincenzia, con questa condizione : che in capo di quattro anni facendo buon portamenti per l’anima e pel corpo, io sia tenuto a dargli di dota scudi cinquanta d’oro in oro . . . E per fede di ciò, io Michelagniolo ò fatta questa di mia propria mano. Michelagniolo Buonarroti in Roma. »

Era la «propria mano » che aveva, anche, creato le statue della Cappella Medicea, e dipinto la Cappella Sistina, e stava scolpendo, con terribile difficoltà, la grande Deposizione.

* * *

Il marmo pagano.

Poiché in mezzo a tante cure casalinghe, Michelangelo non abbandonava la sua Pietà. Però, giunto all’apice della riuscita, il lavoro si trasformò tutt’a un tratto in lotta, come se il marmo pagano si vendicasse di servire a raffigurare Gesù : « aveva molti smerigli ed era duro e faceva spesso fuoco nello scarpello ».

Per colmo lo scultore « fusse pure che il suo giudizio fusse tanto grande che non si contentava mai di cosa che e facesse » (Vasari), appena terminato lo splendido corpo di Cristo, volle completare l’impressione di pesantezza del torso abbandonato, smagrando la parte inferiore, le coscie, le gambe (esattamente come aveva fatto nella Deposizione di Palestrina, dove le sole parti finite, anzi già levigate, sono le coscie e le gambe magrissime per rapporto al maestoso torace di Cristo).

E cosi, a malgrado delle lamentele ed « importunità di Urbino suo servidore che ogni dì lo sollecitava a finirla», Michelangelo continuò a scarpellare attorno alla gamba sinistra di Gesù, finché, per somma disgrazia, s’incontrò in una incrinatura, o « pelo », della vecchissima pietra. E allora la sua testarda ricerca di perfezione si trasformò di colpo io angoscia. Come cambiare questa gamba, oramai ? Il marmo mancava . L’imbarazzo, l’umiliazione, la preoccupazione dell’artista appariscono chiaramente nell’episodio riferito dal Vasari, che risale probabilmente all’inverno 1554.

« Il Vasari mandato da Giulio terzo a un’ora di notte per un disegno a casa Michelagnolo, trovò che lavorava soprala Pietà di marmo che e’ ruppe. Conosciutolo Michelagniolo al picchiar della porta, si levò dal lavoro e prese in mano una lucerna dal manico ; dove esposto il Vasari quel che voleva, mandò per il disegno Urbino di sopra, e entrati in altro ragionamento, voltò intanto gli occhi il Vasari a guardare una gamba del Cristo sopra la quale lavorava e cercava di mutarla: e per avviare che il Vasari non la vedessi, si lasciò cascare la lucerna di mano, e rimasti al buio chiamò Urbino che recassi un lume ; ed intanto uscito fuori del tavolato dove ell’era, disse :

« Io sono tanto vecchio, che spesso la Morte mi tira per la cappa, perchè io vadia seco, e questa mia persona cascherà un dì, come questa lucerna, e sarà spento il lume della vita ».

L’ora breve di serenità era già dunque tramontata. Tanto lo pungeva il disappunto di questa sepoltura da tanto tempo sognata, ora sciupata, che ne sentiva la morte più vicina.

Pure, non c’era da esitare ; per salvare l’insieme, bisognava tagliare. E Michelangelo sacrificò la gamba incrinata. Però come il ginocchio era meravigliosamente bello, uno dei discepoli favoriti del maestro lo chiese e l’ottenne. Nell’inventario dopo la morte di Daniello da Volterra «Die quinta aprilis 1566», fra infinite teste di gesso, busti piccoli e grandi, gambe, braccia, cosce, piedi, libri, disegni, grotteschi, medaglie, pezzi di porfido, cartoni, si giunge tutt’a un tratto a questa indicazione commovente e irrefutabile : « In una stanza da basso : Un ginocchio di marmo della Pietà di Michelagnolo ».

E così viene documentato materialmente il dramma attraversato dall’artista.

Compiuta la mutilazione, Michelangelo perse ogni amore per il marmo ; vi lavorava ancora contro voglia, sotto la pressione d’Urbino, ma così nervoso che le noie si moltiplicarono.

Jettatura.

Strana coincidenza : da quando la Pietà, invece di progredire, cominciò a distruggersi, tutto nella vita dello scultore diventò cupo.

Il 23 marzo 1555 morì papa Giulio III che tanto l’aveva protetto ; gli succedette, col nome di Marcello II, il cardinale Cervini piuttosto ostile. Già il gran vecchio si preparava a lasciare San Pietro, a tornare a Firenze, quando, sparito in pochi giorni Marcello II, fu fatto papa Paolo IV, che lo trattenne a Roma. Ma senza rispetto. Non passò molto, per esempio, che il Santo Padre si lagnò dell’indecenza delle figure del Giudizio Universale, al che « Michelagnolo rispose : « Dite al papa che questa è piccola faccenda e che facilmente si può acconciare; che acconci egli il mondo, che le pitture si acconciano presto ». E lasciò Daniello da Volterra eseguire l’assurdo compito, aggiungere veli e panneggiati ai corpi nudi del Giudizio Universale, in modo da guadagnarsi il soprannome di « Brachettone ». Levarono anche a Michelangelo parecchi benefizi pecuniari. Ma questo era poco : durante lo stesso mese di marzo, morì il piccolo Michelagnolo, secondo figlio di Lionardo.

Poi il dolore s’avvicinò, lo morse di persona : un attacco di gotta al piede lo fece sì crudelmente soffrire che scrisse al Vasari, il 22 di giugno 1555.’ «Messer Giorgio mio caro, io so che voi conoscete nel mio scrivere ch’o sono alle 24 ore, e non nasce in me pensiero che non vi sia dentro sculpita la morte ».

La morte, la morte incalzante : la morte priva della consolazione d’una sepoltura creata dalle proprie mani.

A Firenze l’ultimo suo fratello, Gismondo, stava in fin di vita :

« 28 di settembre 1555 : « Di Gismondo, n’ò gran passione e duolmi assai ».

Minaccia più dolorosa ancora : Urbino s’ammalò da non poter più lasciare il letto, e ne seguì uno scompiglio domestico simile a un finimondo : (dai «Ricordi») « E oggi, a dì ventisei di settembre 1555 è venuto Jacopo, fratello di detta Vincenzia in casa e per forza, bravando Urbino che era nel letto ammalato, me l’ha tolta di casa e menata via ».

Era la Vincenzia dotata in tempo felice. Chissà perchè ora preferiva andarsene ? I sorci scappano quando la nave sbanda. Urbino, sentendo la sua fine prossima e spaventato di abbandonare il padrone alla sua solitudine, chiamò altra gente del suo paese: (dai « Ricordi ») « E detto dì primo ottobre 1555 è venuto a star meco da Castello Durante la Lucia per serva e Antonio per servidore a uno scudo el mese per uno ».

Antonio non lasciò più la casa di Macel de’ Corvi fin che visse Michelangelo.

Il 13 novembre 1555 morì Gismondo a Firenze. Questo ultimo fratello era sempre rimasto celibe, solitario, coltivando da sè un suo podere a Settignano, facendosi vivo soltanto per chiedere soldi a Michelangelo. Ma era ben più il suo modo di vivere che indignava costui :

« Dì a Mona Margherita, scriveva già nel 1540 a Lionardo, che gli dia qualche cosa di quello che si può e a lui digli da mia parte, che e’ ci fa poco onore a essersi fatto un contadino ».

Nel 1546, influenzato senza dubbio dall’ambiente romano, il Buonarroto precisa la sua lagnanza :

« Noi siam pure cittadini discesi di nobilissima stirpe. Mi son sempre ingegniato di risuscitar la casa nostra, ma non ho avuto frategli da ciò. Però ingegnatevi di fare quello che io vi scrivo e che Gismondo torni ad abitare a Firenze acciò che con tanta mia vergogna non si dica più qua che io ‘o un fratello che a Settigniano va dietro a’ buoi ».

Ma adesso che la morte se lo portava via, ultimo della sua generazione, Michelangelo ne provava « grandissimo dolore ».

Una passione più intima, più profonda, s’avvicinava. Il 24 novembre, Urbino, aggravatissimo, fece il suo mestamento. Michelangelo stravecchio, l’anima colma d’angoscia, assisteva egli stesso chi l’aveva servito per 26 anni, e « dormiva la notte vestito a guardarlo ».

Ma l’esito era inevitabile : « Di Roma, 4 dicembre 1555. Avisoti come iersera a di tre dicembre, a ore 4, passò di questa vita Francesco detto Urbino con grandissimo mio affanno ; e’ animi lasciato molto afflitto e tribolato, tanto che mi sare’ stato più dolce il morir con esso seco, per l’amore che io gli portavo ; e non ne meritava manco ; perchè s’era fatto un valente uomo, pieno di fede e lealtà ; onde a me pare essere ora restato per la morte sua senza vita : e non mi posso dar pace. Però arei caro di vederti ».

Bisognava davvero che Michelangelo si sentisse sperduto e miserabile per mostrare il desiderio di vedere il nipote ! Un mese dopo, impressione persiste : « Lionardo, io ti scrissi della morte d’Urbino e com’o ero restato in gran disordine e molto malcontento, e come arei caro che tu venissi insino qua ».

La visita ebbe luogo in febbraio 1556, Lionardo portando con sé la moglie Cassandra che piacque al vecchio zio ; è facile desumerlo dal tono raddolcito delle lettere a Lionardo, poi, e dalle cortesie alla giovine donna. Ma questo passaggio di parenti, in fondo così lontani dalla sua vita profonda, gli dovette fare più crudamente sentire ancora la terribile solitudine ove l’aveva lasciato la morte d’Urbino, il fedelissimo. Con infinita tristezza, scrisse a Vasari il 23 di febbraio 1556 :

« Messer Giorgio, amico caro. Io posso male scrivere, ma pur per risposta della vostra dirò qualche cosa. Voi sapete come Urbino è morto : di che m’è stato grandissima grazia di Dio, ma con grave mio danno e infinito dolore. La grazia è stata che dove in vita mi teneva vivo, morendo m’a insegnato a morire, non con dispiacere, ma con desiderio della morte. Io l’ò tenuto ventisei anni et’ollo trovato realissimo e fedele : e ora ch’o l’avevo fatto ricco e che io l’aspettavo bastone e riposo della mia vechieza, m’è sparito, né tu’è rimasto altra speranza che rivederlo in paradiso. E di questo n’ ‘a mostro segno Iddio per la felicissima morte ch’egli a fatto : e più assai ch’ morire, gli è incresciuto il lasciarmi vivo in questo mondo traditore, con tanti affanni ; benché la maggior parte di me n’è ita seco, nè mi rimane altro che un’infinita miseria».

Invero, tutto gli franava d’intorno. Nel settembre 1556, l’esercito degli Spagnuoli sotto il comando del duca d’Alba minacciò Roma ; Michelangelo fuggì nelle montagne di Spoleto con l’Antonio lasciatogli da Urbino, e vi rimase sei settimane « con gran disagio e spese ». Il suo crucio diventò così aspro che per la prima volta in vita sua egli invidiò i rustici dei romitaggi : « perchè veramente e’ non si trova pace, se non ne’ boschi » (lettera a Vasari).

Tornato a Roma, si trovò dinanzi alla sua Deposizione di Croce abbandonata e volle, in memoria d’Urbino che tanto ci teneva, portarla a compimento : vi lavorava ogni giorno. Ma gli accidenti ripresero, finché « gli venne levato un pezzo d’un gomito della Madonna : dove scappatogli la pazienza, la roppe : e la voleva rompere affatto, se Antonio, suo servitore, non se gli fussi raccomando che così com’era gliene donassi» (Vasari).

L’ira dello scultore ottantunenne aveva compiuto una strage. Ahi, come vinceva, il marmo pagano ! Della bellissima Deposizione che tutti, un giorno, ammiravano, copiavano a gara, che cosa rimaneva ora ? Cristo privo della gamba sinistra, con le due braccie spezzate ; la Maddalena anch’essa mutila ; la Madonna senza gomito … E questo gruppo uscito dal superbo capitello antico, lavorato per sei anni da Michelangelo Buonarroti, abbandonato come un detrito ad un contadinello !

CAPITOLO IV

SCOMPARSA

In quest’infausto anno 1555, gl’intrighi attorno alla fabbrica di San Pietro s’erano fatti più minacciosi. Un architetto protetto da papa Paolo IV, Pirro Ligorio, andava spifferando per Roma che Michelangelo « era rimbambito. Onde sdegnato da queste cose, volentieri se ne sarebbe tornato a Fiorenza » (Vasari).

E facilmente l’avrebbe potuto fare, giacché il duca Cosimo de’ Medici lo chiamava in patria ad ultimare la chiesa di San Lorenzo. Ma in una sua lettera dell’n maggio a Vasari, l’artista spiega le ragioni della sua riluttanza :

« lo fu’ messo a forza ne la fabrica di Santo Pietro e ò servito circa otto anni non solamente in dono ma con grandissimo mie danno e dispiacere : e ora che l’è avviata e che c’è danari da spendere e che io sono per voltare presto la cupola, se io mi partissi, sarebbe la rovina di detta fabrica ; sarebemi grandissima vergogna in tutta la Cristianità e a l’anima grandissimo peccato : però, messer Giorgio mio caro, io vi prego che da mia parte, voi ringraziate il Duca ».

In giugno, nuove offerte, nuovi rifiuti. In dicembre morì Urbino, suo compagno. Le sollecitazioni ducali raddoppiarono nell’anno 1556, e Michelangelo solitario cominciò a pensare con nostalgia alla sua bella città.

I Bandini

Del restora circondato da fiorentini : oltre ad una quantità d artisti venivano spesso Messer Lorenzo Ridolfi, Donato Giannotti, Francesco Bandini con il figlio Pierantonio, padre egli stesso di tredici figli.

Fuorusciti per ostilità ai Medici, questi Bandini, di vecchia famiglia fiorentina, s’erano arricchiti recentemente nel commercio e nella banca, e ora si dilettavano d’arte. Avevano comprato nel settembre 1555, sul Quirinale allora chiamato Monte Cavallo, una vigna a Francesco Colonna : le statue, anticaglie, busti di marmo, pezzi di porfiro, colonne di bescia e

D’africano ivi accumulati erano compresi nel prezzo d’acquisto, cioè « 1450 scudidi giulii dieci per scudo ». E adesso i Bandini sognavano di annoverare fra i loro tesori un’opera di mano di Michelangelo. Ma Michelangelo faceva il sordo. Già nel 1548, scrivendo a suo nipote, spiegava :

«. 2 di maggio : Al prete, di’ che non mi scriva più a « Michelagnolo scultore », perchè io non ci son conosciuto se non per Michelagmo Buonarroti, e che se un cittadino fiorentino vuol far dipigniere una tavola da altare, che bisogna che e’ truovi un dipintote: che io non fu’ mai pittore nè scultore, come chi ne fa bottega. Sempre me ne sono guardato per l’onore di mie padre e de’ mia frategli, ben io abbi servito tre Papi: che è stato forza. »

Questo suo speciale punto di vista dell’onore impediva dar retta alle richieste di messer dunque al Buonarroto di dar retta alle richieste di messer Francesco Bandini suo amico, il

quale, pazientemente, aspettava qualche buona occasione. Intanto il banchiere aveva introdotto in casa di Macel de’ Corvi un giovane scultore fiorentino, Tiberio Calcagni, « molto volonteroso di imparare l’arte », « gentile e discreto », che piacque a Michelangelo tanto da invogliarlo a ragionare spesso con lui.

Un giorno (al principio del 1557, dopo il viaggio a Spoleto), in seguito ad una lunga conversazione nella stanza dov’era relegata la Pietà distrutta, Tiberio Calcagni chiese al maestro « per che cagione l’avessi rotta, e guasto tante meravigliose fatiche ». E quindi, in un momento d’abbandono, il taciturno gli contò tutte le miserie capitategli da quel marmo, e come, senza l’intervento d’Antonio, nonché guastarlo, l’avrebbe ridotto a pezzi. In un baleno il giovane fiorentino intuì che si presentava la bella combinazione sognata dai suoi protettori. Riferì la storia a Messer Francesco Bandini il quale « operò che Tiberio promettessi a Antonio scudi 200 d’oro, e pregò Michelagnolo che se volessi che, con suo aiuto di modelli, Tiberio la finissi (la Pietà) per il Bandino, sarià cagione che quelle fatiche non sarebbono gettate in vana ; e ne fu contento Michelagnolo ; là dove ne fece loro un presente » (Vasari).

Va da sé che Antonio accettò volentieri il cambio.

La grande Deposizione di Croce, con i « modelli » che dovevano servire a completarla, fu portata subito nella vigna di Monte Cavallo. Una volta rifatti i pezzi rotti, Tiberio raggiustò tutto l’insieme come lo vediamo oggidì, senza peraltro portarlo a compimento ; forse per mancanza di tempo (abbiamo una lettera sua che dice « ma ho troppo da fare, però la veglia aiuterà ») ; o più probabilmente sul consiglio del vecchio maestro medesimo. Insisto su questa presunzione, di una estrema importanza per il valore del gruppo di marmo allo stato attuale : non v’è dubbio che Michelangelo giungesse spesso a Monte Cavallo dove, oltre ai Bandini, stava di casa l’amico malinconico e molto amato Daniello da Volterra. Egli vide e seguì dunque ogni sforzo del Calcagni attorno alla Pietà ; e ne rimase soddisfatto poiché gli diede poi da ritoccare anche un busto di Bruto (ora al Bargello) ; e lo chiamò a lavorare con sé a Santa Maria Maggiore, poi nella costruzione della Chiesa dei Fiorentini a Roma ; insomma gli dimostrò fino alla morte la massima fiducia.

Vale a dire quant’egli approvò la fedele restaurazione della sua opera.

* * *

L’ultimissima Pietà.

Personalmente, benché ormai privo del tormento e della speranza di questa sepoltura, non gli riusciva di liberarsi dall’ispirazione dodicenne : Gesù deposto della Croce.

« Fu necessario, dice Vasari, trovar qualcosa di marmo dove era stato già abbozzato un’altra Pietà varia da quella, molto minore ».

Ho accennato nel capitolo « Preparazione » a quest’altra Pietà, abbozzata ed abbandonata a Roma prima del 1550. Vicina come data della Deposizione di Palestrina, essa si componeva egualmente di tre personaggi : Cristo morto, in piedi, sostenuto dalla Madonna sovrastante, e Maddalena, sul lato destro.

Michelangelo riprese dunque a lavorarvi ; ma come non seguiva più che l’ombra di un sogno, egli limitò il gruppo alle due figure principali, Madre e; Figlio, anzi riducendo quest’ultimo quasi ad uno scheletro. Della Maddalena rimane ancora un braccio (la Pietà esiste, incompiuta, nel palazzo Rondanini a Roma) le cui. dimensioni permettono di misurare lo scarto fra la prima e l’ultima concezione dell’nsieme.

Intanto sulla preghiera dei suoi amici, Michelangelo preparava un modello piccolo di argilla, poi maggiore di legno, della Chiesa di San Pietro ; disegnava Porta Pia ; creava nelle Terme Diocleziane la chiesa Santa Maria degli Angioli ; mandava al Duca Cosimo a Firenze il modello della Scala per la Libreria di San Lorenzo ; finalmente aiutato da Tiberio Calcagni preparava modelli e disegni per la Chiesa de’ Fiorentini. E negli intervalli di tanti lavori richiestigli, continuava per diletto personale a scalpellare la sua riduzione di Pietà, in una casa sempre più triste e fredda.

Mancava ormai Urbino per creargli l’ambiente domestico ; Antonio, anche fedele, non vi riusciva, e nulla documenta meglio la solitudine del suo focolare quanto questa commovente lettera ch’egli scrisse a Cornelia, vedova d’Urbino, il 28 marzo 1557 :

« Io m’ero accorto che tu t’eri sdegniata meco, ma non trovavo la cagione. Ora per l’ultima tua mi pare avere inteso il perchè. Quando tu mi mandasti i caci, mi scrivesti che mi volevi mandare più altre cose, ma che i fazzoletti non erano ancor fomiti ; e io perchè non entrassi in ispesa per me, ti scrissi che tu non mi mandassi più niente, ma che mi richiedessi di qualche cosa, che mi faresti grandissimo piacere, sappiendo, anzi dovendo esser certa dell’amore che io porto ancora a Urbino, benché morto, e alle cose sue. Circa al venir costà a vedere e’ putti, o mandar qua Michelagniolo (suo figliuoccio) è di bisogno ch’o ti scriva in che termine io mi trovo. Il mandar qua Michelagniolo non è al proposito, perchè sto senza donne e senza governo, e il putto è troppo tènero per ancora, e potria nascere cosa, ch’o ne sarei molto malcontento ; e dipoi c’è ancora, che’l Duca di Firenze da un mese in qua, sua grazia, fa gran forza ch’o torni a Firenze con grandissime offerte. Io gli ò chiesto tempo tanto, ch’o acconci qua le cose mie, e che io lasci in buon termine la fabrica di San Pietro : in modo che io stimo star qua tutta questa state : e acconcie le cose mie e le vostre circa al Monte della Fede, questo verno andarmene a Firenze per sempre, perchè sono vechio, e non ò tempo di più tornare a Roma ; e passerò di costà ; e volendomi dar Michelagniolo, lo terrò in Firenze con più amore che i figliuoli di Leonardo mio nipote ; insegnandogli quello che io so che’l padre desiderava ch’egli imparasse ».

L’dea di ricevere chiunque a casa di Macel de’ Corvi lo terrorizzava ; e sinceramente si sentiva tanto sfinito ed invecchiato che desiderava ritrovarsi in patria. Ma bisogna pensare ch’egli avrebbe dovuto compiere il viaggio a cavallo, a ottandue anni, egli che nel giugno scriveva al nipote : « Circa l’esser mio, sto male nella persona cioè con tutti i mali che sogliono avere i vechi : della pietra che non posso orinare ; del fianco, della schiena, in modo che spesso non posso salir la scala ».

Inoltre, senza essere ostile ai Medici, non ardeva dal desiderio di rimettersi sotto la loro tutela. E Vasari che ben conosceva l’ambiente dei fuorusciti fiorentini a Roma, scrivendogli, cercava di controbattere le loro accuse al regime granducale : « 20 agosto 1554. 0 se a me che non son nulla appresso a voi, fa tanto, che dovete pensare più a niente ? Credo certo che camminando in qua, vi parrà accostarvi al paradiso ; e se l’altrui malignità vi dicesse che qua sono le tenebre e gli orrori ne’ popoli, rispondo che son per quelli che non amano la giustizia e la pace, e che cercano l’odio e’ tradimento fino in casa di Satanasso ; ma coloro che vanno per la via della virtù vivendo in grazia di questo Principe, vivono ancora in grazia d’Iddio ».

Ma il vecchio scultore non si persuase e non si mosse da Roma. Nemmeno nel 1557 quando Vasari, sempre ambasciatore benevolo di Cosimo I, moltiplicò le offerte lusinghiere : « 8 di maggio. Il duca nostro mi ha detto che vi scrive e che io accompagni la sua con assicurarvi che ogni cosa che sarà da lei desiderata, per compiacervi sempre, sua Eccellenza ve ne sarà largo ; e inoltre per il fare e non fare o lo stare o l’andare sarà con quella libertà dalla S. V. usato. Ognuno al nome vostro si rallegra e si contenta. Io verrò fin costì per condurvi », ecc.

Senza successo. Il deluso cortigiano dovette confessare il fiasco al suo duca : « 30 maggio 1557. M’ha mandato un foglio scritto ; el desiderio che ha di riveder la patria e i parenti, la paura dell’onor del mondo, el timor di offendere Iddio ; sta fra la speranza el timore, onde mi par vederlo tremar di paura, arder di amore, et io che lo conosco gli ho gran compassione ».

Anche noi, del resto, vediamo molto bene Michelangelo fra le righe delle sue lettere. La sua sincerità rude cresceva con gli anni. E naturalmente il carattere già chiuso in gioventù, diventava sempre più difficile, impaziente, insociabile. Le lettere a Lionardo rigurgitano di rimbrotti :

« 2 di luglio 1558. Non mi mandar più niente se io non te ne richiego perchè ogni cosa mi fa noia ».

« 15 luglio 1559. Lo scrivere m’è di grandissima noia alla mano, alla vista e alla memoria ».

« 15 di marzo 1560. Sappi che la maggior noia che io abbi a Roma, è d’aver a rispondere alle lettere ».

« 31 di gennaio 1563. Del venire a Roma non mi sarebbe c’aggiunger noie alle mie passione per ora ».

E quasi come un ritornello, in questi biglietti di poche righe, si legge la frase : « Altro non ni’acade e lo scriver m’è gran fastidio ». Noia, noia, fastidio, noie. Tutto gli era di noia oramai. Peggio assai se Lionardo, prudente, lo metteva in guardia contro chi lo circondava. Il vegliardo strepitava : « 21 d’agosto 1563. Quanto al governo, ti dico che io non potrei star meglio ; né più fedelmente esser in ogni cosa governato e trattato ; circa l’esser rubato, di che credo voglia dire, ti dico che ò in casa gente che me ne posso dare pace e fidarmene. Però attendi a vivere e non pensare a’ casi mia, perchè io mi so guardare, bisognando, e non sono un putto ».

Forse tant’umore nascondeva semplicemente una profonda indifferenza per le ambizioni e gli interessi terreni. Il suo spirito aveva rinunciato ; l’anima rivolgeva ogni pensiero a Dio, come ne fa fede il magnifico sonetto :

« Giunto è già ‘l corso della vita mia,

Con tempestoso mar per fragil barca,

Al comun porto, ov’a render si varca

Conto e ragion d’ogni opra trista e pia.

Il gran vecchio.

Le diverse testimonianze che possediamo del gran vecchio in questi ultimi anni di vita ce lo fanno apparire veramente come estraneo ad ogni contesa. Passava ai suoi discepoli le richieste più lusinghiere dei Re ; lasciava i suoi nemici a sfogare invidie, bugie, malignità senza rispondervi mai, pago solo di sorvegliare la fabbrica di San Pietro, ed anche pronto ad abbandonarla al minimo sospetto contro l’opera sua.

Il 13 di settembre 1560, per esempio, scriveva tranquillamente al cardinale Pio da Carpi, uno dei deputati sopra il governo della Fabbrica : « Illustrissimo ecc. Messer Francesco Bandini mi à detto ieri che la vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima gli disse che la fabbrica di San Pietro non poteva andar peggio di quello che andava : cosa che mi è molto veramente doluta, si perchè ella non è stala informata del vero, come ancora che io, come io debbo, desidero più di tutti gli altri uomini che la vadi bene. E credo, s’o non mi gabbo, poterla con verità assicurare che, per quanto in essa ora si lavora, la non potrebbe meglio passare. Ma perciochè forse il proprio interesse et la vechiezza mi possono facilmente ingannare, et così contra l’intenzione mia far danno o pregiudizio alla prefata fabbrica, io intendo come prima potrò, domandare licenza alla Santità di nostro Signore; anzi, per avanzar tempo, voglio supricare, come fo, vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima che sia contenta liberarmi da questa molestia, nella quale per li comandamenti de’ Papi, come ella sa, volentieri so’ stato gratis già 17 anni. Nel quale tempo si può manifestamente veder quanto per opra mia sia stato fatto nella suddetta fabbrica.

Tornandola efficacemente a pregare di darmi licenza, che per una volta non mi potrebbe far la più singolare grazia. E con ogni reverenza, umilmente bacio la mano a vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima.

Di casa, in Roma. Umile servo.

Ben inteso le dimissioni di questo strano « umile servo » non furono accettate.

Nell’aprile 1562, avendo saputo che Nanni di Baccio, mediocrissimo architetto, intrigava presso il duca Cosimo per farsi nominare al suo posto e che la risposta era stata un rifiuto reciso (« 19 di aprile 1562 . . . nel caso che ci ricercate, non faremmo mai tale uffizio mentre vive Michelagnolo, perchè ci parrebbe offender troppo li meriti suoi et l’amore che gli portiamo ») Michelangelo si contentò di sentenziare :

« Chi combatte con dappochi non vince a nulla ».

Realmente niente gl’mportava, oramai, nemmeno l’arte ; al suo inesauribile bisogno di « esercitarsi col mazzuolo » bastava lo scalpellare a casa questa sua ridotta ultimissima Pietà. Ogni giorno andava ancora a cavallo ; quasi ogni giorno a messa : « L’altra mattina venne qui alla nostra chiesa, alla messa, Michelagnolo Bonarroti con duoì giovani che lo servono, con il suo cavallino, e mi detti a conoscere perchè era amico di mio padre a parlai seco forse una mezza hora », scrive a Vasari Don Miniato Pitti nell’ottobre 1563 (stampata dalla rivista « Il Vasari » Anno II, Fase. I) « Gli domandai quanto tempo haveva : dice che ha ottantotto anni, che per il caso de’ Pazzi era portato in collo e si ricorda quando messer Jacopo de’ Pazzi ne venne prigione »… « Va chinato, e con fatica alza il capo et anchora attende di continuo a scarpellare standosi in casa ».

Un aneddoto contemporaneo ch’o voglio riferire perchè pochissimo conosciuto, ci presenta un Michelangelo stupendo d’impassibilità. Conta Flaminio Vacca, antiquario, nelle sue Memorie scritte l’anno 1594 (pubblicate a Parigi, da J. Anisson 1702) :

«Attempo di Paolo IV appresso S. Vitale, fu trovato un tesoro nella vigna del sig. Oratio Muti, et lo trovò un suo vignarolo, gran quantità di medaglie d’oro, e gioie di valore, e fuggì.

Il detto sig. Oratio andando alla vigna, non vi trovando il vignarolo, cercandolo per la vigna, ritrovò dove il tesoro si era ritrovato et trovandovi alcuni vasi di rame, e caldarozze rotti, cercando in quella terra vi trovò delle medaglie d’oro : accortosi dell’inganno, avvisò tutti banchieri et orafici di Roma se alcuno vi capitasse con monete d’oro, o gioie, lo dessero in mano della Corte. Occorse che in quel tempo Michel Agnelo delli Buoni Arroti mandò un suo chiamato Urbino a cambiare alcune monete che a quel tempo non si usavano più. Rimasto meravigliato il banchiere, et ricordandosi il successo, fece opera che, di fatto andò prigione ; et essendo essaminato disse haver havute quelle monete da Michelagnelo. Ordinò il Giudice che fosse carcerato Michelangelo, e cosi fu fatto. Aggiunto l’essaminarono in persona, li adimandò come si chiamava : rispose : « Mi fu dello che mi chiamavo Michel Angelo delli Buoni Arroti. — Di che paese sete? — Dicono che sono fiorentino. — Conoscete voi i Muti? — Come volete voi ch’o conosca i Muti se non cognosco quelli che sanno favellare ?

Intanto certi cardinali havendo inteso il fatto, subbito mandarono alcuni gentilhomini al giudice, che dovessero lasciarlo, e lo rimandorno a casa sua et l’Urbino rimase prigione per alcuni giorni ».

Una lettera di Tiberio Calcagni, dell’8 agosto 1563, ci conferma la veracità del caso, occorso però non all’Urbino morto da otto anni, ma ad un altro inserviente di casa.

Colpisce sopratutto il tono del vegliardo : « Mi fu detto che mi chiamavo Michel’Angelo delli Buoni Arroti …» Voce che sembra venir ai vivi dal profondo della Posterità, noncuranza totale del « carcerato » per le miserie dell’esistenza. E se non teme più niente, a che pro tenere ancora a qualche cosa ? Antonio, con i 200 scudi d’oro pagati dai Bandini per la grande Deposizione, non si stima soddisfatto ; gli si darà l’altra Pietà, e quello che c’è in casa. Il 21 agosto 1591, il notaio Curzio Saccocci si trasportò a Macel de’ Corvi e scrisse in latino (?) un atto col quale, in cambio di servizi resi da Antonio da Castel Durante, il suo maestro gli lasciava « duas figuras marmoreas sbozzatas mani ipsius, d. Michaelis Angeli et in domo existentes,de uno Christo una con la croce, et l’altro Christo morto esse ipsius Antonii et ad eum spedare et pertinere».

Il « Cristo con la croce » era una replica difettosa del Cristo della Minerva. Il « Cristo morto » era la magrissima Pietà alla quale Michelangelo lavorava, da quando l’altra era scomparsa di casa, la bella Pietà di Palazzo Rondanini.

La fine.

E vi lavorò « tutta la giornata in piedi » (lettera di Daniello da Volterra) perfino il 12 febbraio 1564, una settimana prima di morire. Il 14 febbraio, Tiberio Calcagni scrisse a Lionardo : « Andando per Roma oggi mi è stato detto da molti che messer Michelagnolo stava male. Sono ito subbito da lui e con tutto che piovessi, lo ho trovato fuori di casa a piede : quale visto, gli dissi che non pareva a proposito andar lui a questi tempi fuori : « Che vuoi tu ch’o facci ? Io sto male e non trovo quiete in luogo alcuno ». E mai più, con lo svariar delle parole e con la cera, mi ha fatto temer della sua vita se non hora ; e non dubito forte che la non manchi fra poco ».

L’istesso giorno Daniello da Volterra, chiamato in fretta da Antonio, avvertiva il nipote : « Ieri, essendoli venuto un poco di affanno con molto sonno, Antonio mi mandò a chiamare e cosi essendo là e ragionando come si suole… io lo domandai se credeva che io vi scrivessi che voi venisse fin qua, dicendoli che voi mi havevi scritto haverne gran desiderio e per vederlo e stare parechi dì di questa quaresima a Roma per vostra divotione. Lui rispose sempre dicendo « Io te ne prego » e feciglielo dire ben tre 0 quattro volte siche a me parrebbe che voi non dovressi tardare a venire fin qua ». Aggiunse ancora « Sollecitate quanto potete », ma poi, per coprirsi, fece firmare anche il terribile vecchio. Sul foglio di carta ingiallita, dal quale ho copiato le righe precedenti, (fra le lettere che conserva l’archivio Buonarroti), si vede quest’ultima firma rattrapita ma precisa, scendendo a precipizio «Michelagniolo buonarti ». Colui che così spesso s’era lamentato « e lo scriver m’è gran fastidio », non avrebbe mai più tracciato altre parole.

Benché facesse la massima diligenza, Lionardo non arrivò in tempo. L’indomani 15 febbraio un altro familiare di casa gli mandava questo messaggio : « ma per rendervi un poco di conto deh stato di Messer fino a questa hora, che è la terza di notte, vi dico che poco fa lo lassai levato con bon sentimento et conoscimento, ma molto gravato da una continua sonnolentia ; la quali per voler cacciar via hoggi tra li 22 et 23, volle far prova di cavalcare secondo il suo solito di ogni sera quando fa buon tempo ; ma il freddo della stagione et la sua debolezza di testa e di gambe lo impedivano ; e cosi se ne ritornò al foco assettato in una sedia dove sta molto più volentieri che in letto. Tutti preghiamo Dio che celo conservi anchora qualche anno. »

Il 16 febbraio, Michelangelo fu costretto a rimanere coricato, e quel giorno chiese che la sua spoglia fosse riportata a Firenze.

Il 17, «con conoscimento grandissimo fece testamento di tre parole : che lasciava l’anima sua nelle mane de Iddio, il suo corpo alla terra, e la roba a’ parenti più prossimi ».

Poi il 18, verso le cinque pomeridiane, circondato dagli amici Tommaso del Cavaliere, Daniello da Volterra, assistito da Federigo Donati e Gherardo Fidelissimi, medici, e dal servitore Antonio, « imponendo a’ suoi che nel passare di questa vita gli ricordassino il patire di Gesù Cristo », religiosamente Michelangelo esulò di questa terra.

* * *

Il testamento.

Come si realizzò il suo testamento ?

L’anima sua nelle mane di Iddio, e la roba a Lionardo, senza dubbio. Ma il corpo non andò in terra. Un destino spietato volle infliggere alla spoglia del « gran vecchio » delle tribolazioni che rammentano le disavventure toccate alla Depsizione di Croce creata per la sua sepoltura e abbandonata durante un secolo in un giardino romano, prima di ricomparire a Firenze, fuori del suo posto.

Queste ultime ricerche, non sempre facili, ci trasporteranno dunque dalla Firenze di Cosimo I alla Roma barocca del Cardinale Bandini, e finalmente sotto il duomo di Santa Maria del Fiore quando, nel 1721, Cosimo III vi fece collocare la grande Pietà all’ombra dell’altare maggiore.

CAPITOLO V

SEPPELLIMENTO

In una balla di mercanzie.

Quantunque Lionardo Buonarroti andasse in posta, tutto era già finito e sistemato in casa di Macel de’ Corvi quand’egli arrivò a Roma, negli ultimi giorni di febbraio 1564.

Con « onoratissime essequie », amici ed artisti avevano depositato la salma di Michelangelo nella chiesa de’ Santi Apostoli. E l’ambasciatore di Cosimo I, Averardo Serristori, il quale per ordine granducale vigilava da un anno « a finché succedendo un accidente, nulla fosse trasportato via », aveva fatto fare all’indomani della morte del vegliardo l’inventario delle sue « robbe, masserizie, e denari ». Con generale disappunto, si trovò poca cosa : dieci cartoni, una cassa sigillata contenente 8400 scudi, tre statue incompiute delle quali due erano state regolarmente lasciate ad Antonio servitore. Quasi nessun disegno ; si seppe allora che poco prima di morire, l’incontentabile artista aveva bruciato a due riprese una quantità di schizzi e cartoni che non giudicava degni di sopravivergli.

Disillusione del granduca, sicuro di acquistare tesori ; disillusione di Lionardo che perdeva l’occasione d’ngraziarsi il principe. Ma nella casa di Firenze, via Mozza, dove egli viveva ospite di suo zio, rimanevano marmi, disegni, modelli ; e sul consiglio urgente del Vasari, l’erede offrì tutto a Cosimo a mezzo d’una lettera sgrammaticata che evoca irresistibilmente le furie di Michelangelo («Io non so dove voi v’abbiate imparato a scrivere») quando vedeva la scrittura dei suoi nipoti.

« Da Roma, 22 marzo 1564

« Illustrissimo et eccellentissimo signor Duca. Esendo piacuto al Signore idio tirare asse la buona anima di Michle. Buonaroti, di quella umile servitore et mio carissimo zio, la quale mi è doluto e duole assai, e mi prometto che a Vostra Eccellenza Ill.ma li sia parimente doluto ; che facto per volontà di dio, pazienza. Da perchè detto Michelagnolo per l’amore aveva alla fabricha di S. Pietro à speso tutto il suo tempo inonoralla, nè à posuto co l’opera in vita mostrare lo amore portava alla Eccellenza V. Ill. come desiderava, à mandato in morte di essere seppellito nella chiesa di Santa Croce nella vostra felicissima città di Firenze per esservi cole ossa al servizio di quella ; e per non si essere trovato cosa alcuna di suo in casa sua, come era il desiderio mio, per farne parte a vostra Eccellennza Ill.ma, et esendosene ito senza lasar molto salvo le cose costi di Via Moza, le quale piacendo alla V. Eccellenza Ill.ma, quella mi farà grandissimo favore di servirsene e se di qua sarà possibile recuperare niente, ne farò ogni opera per servito di quella, ecc. ecc.

Senza tanti complimenti, l’Eccellenza Illustrissima accettò disegni, schizzi, cartoni di mano di Michelangelo, più quattro magnifici abbozzi che passarono poi alle grotte Boboli, e la statua detta « della Vittoria », la quale rappresenta un genio che schiaccia un prigione. Fece sapere in cambio che intendeva onorare Michelangelo morto come non aveva potuto farlo da vivo.

Senz’indugio, Lionardo s’occupò dunque di cavare il corpo da Roma. Però temendo qualche contestazione della Città Eterna, imaginò l’espediente lugubre di nasconderlo in una balla, poi di spedirlo cautamente ad uso mercanzia.

Mentre la salma così camuffata viaggiava sola, a piccole tappe, verso la patria, Lionardo si trattenne sino alla fine di aprile a Roma per liquidare le questioni pratiche. Affittò a Daniello da Volterra la casa di Macel de’ Corvi « 35 scudi l’anno », i quali dovevano servire alle riparazioni ; pagò e licenziò Antonio ; regalò ai più fedeli amici qualche ricordo dell’artista.